Artist Spotlight: 新井 翼

生物の息遣いを描く:クリーチャーアーティスト 新井翼氏の挑戦と情熱

一冊の図鑑を開いた瞬間、目の前に広がる恐竜や動物たちのリアルな世界。クリーチャーアーティストの新井翼氏は、幼少期からその世界に魅了され、生き物を描くことに情熱を注いできた。大学でCGに出会ったことをきっかけに映像表現の世界へ惹かれ、VFXという新たな表現の道に進むこととなる。

その原点は、子どもの頃に父と観た映画の数々だ。当時はSFXやストップモーションなどの専門技術が生み出すSFや非日常の世界観に魅了され、大学でCGを学んだことで映像制作が身近に感じられるようになった。特に『ジュラシック・ワールド』『ジャングル・ブック』『レヴェナント:蘇りし者』といった作品との出会いが、リアルなクリーチャー表現への関心をさらに深め、VFXの道へと導いた。

新井氏に、これまでのキャリアや日々の作業プロセス、効率的なテクスチャリングワークフローを構築するためのMariの活用法について話を伺った。

これまでのキャリアについて教えてください。

大学卒業後、CM制作を行うCGプロダクションに就職し、少人数のチームで映像制作の全工程を経験しました。このスピード感ある環境で、映像制作の流れやプロダクション業務、チームでの役割分担、社会人としての基本を学びました。

その後、国内のテレビ番組や映像のVFX制作に携わるようになり、現在は幼い頃からの夢であったリアルな動物や古代生物といったクリーチャーのモデリング、テクスチャリング、ルックデブを専門に手掛け、この分野で6年間活動しています。

これまで携わったプロジェクトの中で、印象に残っているものはどれですか?その理由も教えてください。

2019年放送の『NHKスペシャル 恐竜超世界』は、私のキャリアにおける大きな成長のきっかけとなりました。このプロジェクトは、私が初めて参加した長期の大規模プロジェクトであり、高いクオリティ基準や新しい技術への挑戦が求められるものでした。先輩方のサポートを受けながら、一歩ずつ成長していく中で得た経験は、その後のプロジェクトに対する自信につながったと感じています。

ドキュメンタリーなどの科学番組では、情報を正確に視聴者に伝えることが求められます。特にこのプロジェクトでは、現存しない恐竜の姿をどれだけリアルに復元できるかが重要であり、学術的な正確さとアーティストとしての表現力のバランスを取る必要がありました。当時、私はジェネラリストとして一部のモデリングからショットワークまでを担当し、古生物学の専門家と連携しながら作業を進めました。この経験は、技術力の向上に大いに役立っています。

続編の『恐竜超世界2』では、チーフモデラーとしてさらに深く関わることになり、研究者と協力しながらリアルで説得力のある恐竜表現を追求しました。このシリーズは、エンターテインメントの芸術性と科学性を融合させる難しさを実感するとともに、非常に価値ある経験となりました。

普段のワークフローについて教えてください。

アセット制作では、まずリファレンスを収集し、MayaやZBrushを使って形状を作成します。最終的なスケールはディテールやテクスチャ、ルックデブに影響するため、初期段階でスケールを考慮しながらモデリングを進めます。

モデルのプライマリおよびセカンダリ形状がある程度完成した段階で、HDRIなどの本番に近い複数のライト環境下でルックを確認し、ベーステクスチャの作成など初期のルックデブを行います。その後、スカルプティングやテクスチャの情報量など、アセットに不足している要素をルックデブを繰り返しながら補い、完成を目指します。

ルックデブのイテレーションが鍵となります。個人制作でも同様に、リファレンスを観察しつつ、形状やテクスチャ、質感など全体のバランスを取りながら進めています。

インスピレーションを得るために活用しているリソースや、普段どのようなアプローチでアイディアを形にしていますか?

作品制作では、生き物の一瞬の息遣いや存在感を表現することを目指しています。そのため、著名な写真家の作品や伝統的なアート、デザインに触れ、色使いや構図、ライティングといった視覚的要素から多くのインスピレーションを得ています。これらの要素を組み合わせることで、作品にリアリティと命を吹き込んでいます。

作業を始める時、集中するために心がけていることや習慣はありますか?

特定のルーティンは設けていませんが、普段の生活の中で自然と自身の作品やプロジェクトについて考えを巡らせることが多いため、意識的に何かをするというよりは、日常の流れの中でアイデアが湧いてきます。

ただし、作業を始める際には、多くのリファレンスを収集し、明確なゴールを設定するよう心がけています。リファレンス収集では、多角的な視点を意識し、モチーフの背景や動きを想像しながらイメージを膨らませていきます。

また、インターネットで得られる情報だけに頼らず、実際に動物園や博物館を訪れて実物を観察し、写真に収めることを習慣にしています。実物に触れることで得られる直感的な理解や感覚が、自分の作品に存在感と深みを与えると考えています。

テクスチャ作成の基本的な知識やスキルは、どのように身につけられましたか?

大学のデザイン授業では、色の混色、色相環、色が与える印象について学びました。この知識はテクスチャ作成の基盤となり、色の組み合わせや視覚的影響を意識した作業に役立っています。実践的なスキルは、オンラインコースでの技術習得や現場での経験を通じて磨かれました。特に現場経験を通じて、学んだ知識を具体的なプロジェクトに応用する力が身につきました。

アーティストとしてキャリアを積む中で、成長のために努力してきたことを教えてください。

「努力」と言えるかわかりませんが、作品鑑賞や創作そのものが楽しみで、自然とインスピレーションが高まります。例えば、ドキュメンタリー番組を観たり、動物を観察したりする中で、説得力のあるアイデアやリアリティを生み出す表現が浮かぶ瞬間は、特にワクワクします。また、優れたアーティストや研究者と積極的に交流し、フィードバックを得ることで技術的な課題に気づき、それを克服しながら作品を作り続けています。

テクスチャリングやルック開発のスキル向上のために、日々どのような方法を実践し、どんなリソースを活用していますか?

現実のマテリアルを参照することを意識しています。インターネットで収集できる資料や映像だけでは限界があるため、ワニ革や鳥肌などのレザー生地を購入して身近な環境下で観察したり、自らHDRIを撮影して環境を作ったり、より現実に近い表現を目指してスキルを磨いています。

Mariを使い始めたきっかけや当初の印象について教えてください。

Mariを使い始めて約8年になります。学生時代、日本ではUDIMを活用した高解像度テクスチャリングが普及していなかった中、『アバター』や『ジュラシック・ワールド』のような大作映画に使用されているMariを学ぶことで、フォトリアルなアセット制作を目指しました。当初は情報収集や言語面で苦労しましたが、MariのUIはシンプルで、Photoshopなどのペイントソフトの使用経験があったため、直感的に操作しやすい印象を受けました。

Mariを使うことで解決できた課題や、役立った点は何ですか?

プロジェクトでは、チーム内でのルック共有や外部から送られてくるアセットデータの共有が必要となりますが、Mariはこうした場面で特に役立っています。Mariは、使用する素材やデータの共有に優れており、一貫したテクスチャワークフローをプロジェクトごとに構築することで、チーム全体で仕様を統一し、各アーティストがよりクリエイティブな作業に集中できる環境を作ることが可能です。

Mariは複雑なアセットの処理やリアリティのあるテクスチャ作成にどのように役立っていますか?

Mariは、フォトリアルなクオリティが求められる高解像度アセットや、大量のアセット管理に欠かせないソフトウェアです。ノードグラフを活用することで、汎用的なノードツリーをギズモとして保存・共有し、効率的かつ非破壊なワークフローを実現できます。さらに、ライティングやコンポジット工程とカラースペースを統一するのも簡単です。そして、最終的なライティング環境に近いプレビューが可能ですので、意図しない結果を未然に防ぐことができます

Mariを使用する際、どのように他のソフトウェアと組み合わせて使用していますか?

メインツールとしてMariを使用しつつ、ユーティリティマップの作成にはSubstance Designerを活用しています。各ソフトの特長を活かしながら独自のアセットフローを構築することで、作業効率を高めるとともに、より高品質なテクスチャリングを追求しています。

Mariを使う中で特に気に入っている機能や特徴、その理由について教えてください。

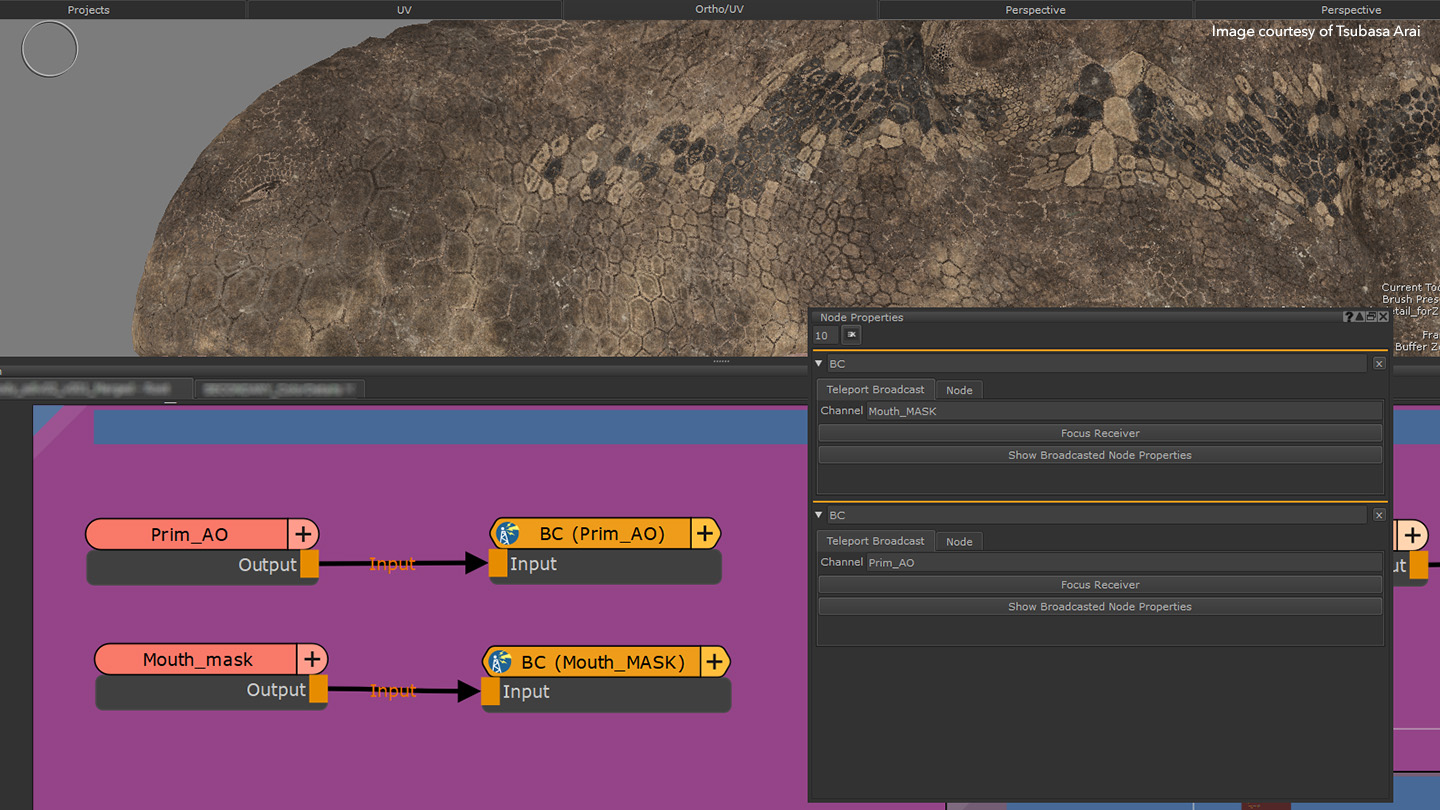

最近では、特にTeleportノードが気に入っています。頻繁に使用するマスクやテクスチャをブロードキャストすることで、ノードグラフを整理し、視覚的にわかりやすいデータ構造を実現できるからです。

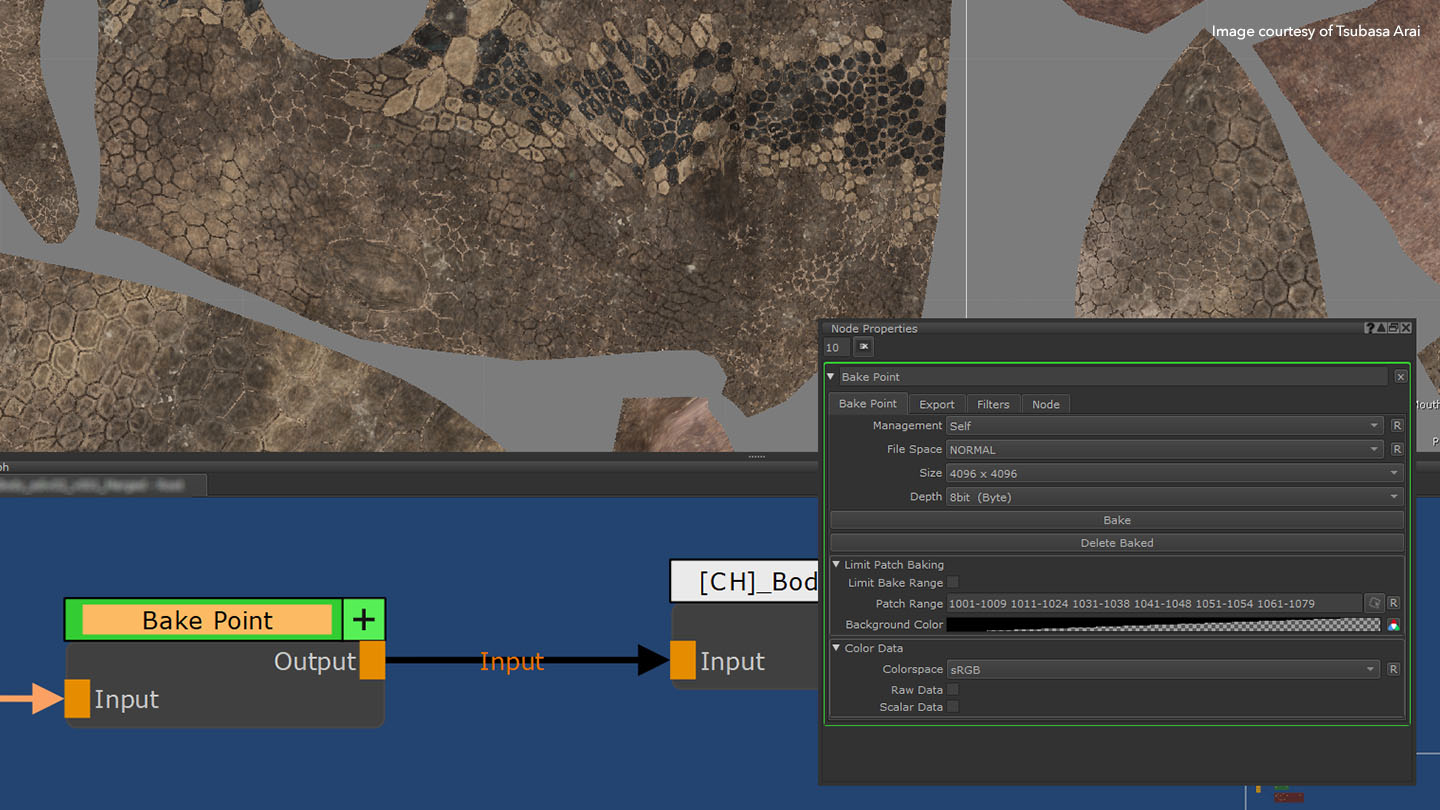

また、複雑なテクスチャ工程ではBakePointノードを活用することで、キャッシングによるビューポート負荷の軽減や、パフォーマンスの高速化を実現できるので、非常に便利だと感じています。

Mariは、他のソフトウェアと比べてどのような点が優れていると思いますか?

Mariは、高解像度や多数のUDIMを有するアセットに対して優れたパフォーマンスを発揮し、ノードグラフによるプロシージャルワークフローの柔軟性も特に優れています。各工程やテクスチャ要素ごとに共有されている情報はノードグラフで視覚的に把握できるため、複雑で高解像度なテクスチャも直感的かつ繊細に調整可能です。これほど多くの特長を持つ3Dテクスチャリングソフトは他にありません。

今後のテクスチャリングやルック開発の進化について、どのように感じていますか?Mariはその進化にどのように貢献できると考えていますか?

リアルタイムやGPUレンダリングを活用したルックデブの需要が高まる中、Mariのシェーディング機能やOCIOカラーマネジメントは、最終環境に近い条件でのルックを調整を可能にします。これにより、他のソフトウェアとの行き来や高負荷なレンダリングのイテレーションを最小限に抑え、より精度の高いルックデブが実現できる未来に大いに期待しています。

将来的にMariをどのように活用していきたいと考えていますか?新しい技術やワークフローの変化にどう対応していく予定ですか?

Mariを活用して技術を蓄積させながらさらに効率的なテクスチャリングフローを構築し、あらゆるアセットでパフォーマンスを最大限発揮したいと考えています。具体的には、汎用的な素材やノードツリーをプリセット化することで、ゼロから構築する手間を省き、よりクリエイティブな工程に集中できるようにしたいと考えています。また、最新技術やワークフローに柔軟に対応し、Mariの新機能を積極的に取り入れることで、効率やクオリティの向上を図っていきたいです。そのため、技術トレンドの把握とスキルアップを常に心掛けています。

今後のバージョンで追加されてほしい機能や改善点はありますか?

Mariの機能は充実していますが、色の混色に関する部分が改良されるとより構造的にリアルな表現が追求できると感じます。デジタルでの乗算混色では、色を重ねる際に暗く濁りがちですが、物理的な色の混色では中間色がより鮮やかになる特徴があります。現実世界の色素の構造はメラニン等の色素で構成される減法混色であるため、塗り重ねた色に対して、より知覚的で自然な混色が可能なペインティングモードが実装されれば、より現実的で鮮やかな色彩表現が可能になると思います。

これから挑戦したいプロジェクトや新たに学びたいスキルはありますか?

アーティストとして、

VFX業界を目指す若いアーティストたちに、アドバイスやメッセージがあればお願いします。

VFX業界で活躍するためには、各工程やアーティストの役割をしっかり理解することが重要です。視野を広げ、自分が楽しさややりがいを感じる瞬間を見つけてください。その瞬間を見つけることで、学習や技術向上の道筋が明確になるはずです。

また、具体的な目標がある場合は、その達成に必要なスキルや課題を明確にし、それらを克服するために意識的に作品制作に取り組むことが大切です。努力を積み重ねれば、必ず道は開けていくと信じています。

新井 翼さんの作品はこちらからご覧いただけます。

Mariの30日間の無料トライアルをご利用ください。